Bataille de France

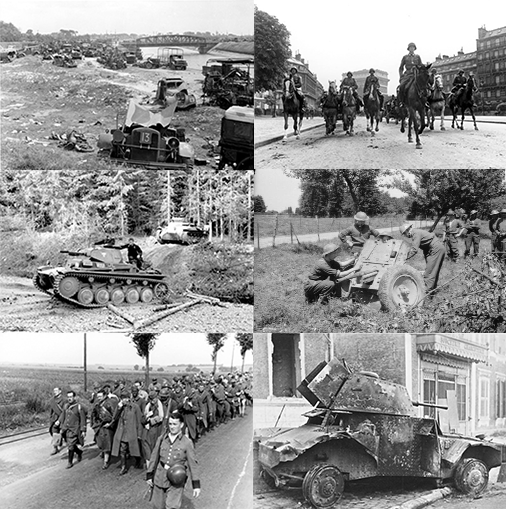

La bataille de France ou campagne de France désigne l’invasion des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France, par les forces du Troisième Reich, pendant la Seconde Guerre mondiale. L’offensive débute le 10 mai 1940, mettant fin à la « drôle de guerre ». Après la percée allemande de Sedan et une succession de reculs des armées britannique, française et belge, ponctuées par les batailles de la Dyle, de Gembloux, de Hannut, de la Lys et de Dunkerque, elle se termine par la retraite des troupes britanniques et la demande d’armistice du gouvernement français, qui est signé le , les militaires ayant refusé la capitulation.

Le territoire des quatre pays est alors occupé militairement selon différentes modalités : en France, une zone occupée par le Troisième Reich au Nord et à l’Ouest, une zone très réduite occupée par l’Italie dans le Sud-Est et une zone libre sous l’autorité du gouvernement de Vichy. Dans la zone nord de la France occupée, une zone dite « zone interdite » se compose des départements du Nord rattachés au gouvernement militaire de la Belgique occupée, sous les ordres du général von Falkenhausen, qui a tous les pouvoirs. Les cantons d’Eupen et de Malmedy, partie germanophone de la Belgique, à l’est du pays, devenus belges en 1919, sont annexés à l’Allemagne de facto ; il en est de même pour l’Alsace et le département de la Moselle ainsi que pour le Grand-duché de Luxembourg. Les Pays-Bas sont sous l’autorité d’un gouverneur issu du parti nazi, un gauleiter, qui dispose de tous les pouvoirs par délégation spéciale de Hitler. L‘ensemble de ces territoires n’est libéré par les offensives alliées qu’à partir de juin 1944 ; les derniers ne le seront qu’en mai 1945N 1.

Contexte géopolitique

[modifier | modifier le code]

- 18 juillet 1936 au 1er avril 19396 : la guerre d’Espagne. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain refuse d’aider le gouvernement républicain espagnol et le gouvernement de Léon Blum ne peut déroger aux accords de l’Entente cordiale franco-britannique7, ce qui permet au général Franco d’établir son emprise en Espagne, et à Hitler et Mussolini d’intervenir aux côtés des nationalistes et de tester leurs armes de guerre respectives. L’Union soviétique, quant à elle, soutient à partir d’ les républicains espagnols en vendant du matériel de guerre et en envoyant des formateurs militaires pour organiser leur résistance8,9 ;

- 30 septembre 1938 : les accords de Munich10 avalisent l’annexion des Sudètes à Hitler. Avant de signer cet accord, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain avait rencontré trois fois Hitler, sachant que le Royaume-Uni n’était pas suffisamment armé pour faire face aux ambitions du Troisième Reich et que les populations britannique et française ne voulaient pas d’une nouvelle guerre.

Lors de son retour à Londres, Chamberlain déclare : « Mes bons amis, pour la deuxième fois de notre histoire, un Premier ministre britannique revient d’Allemagne apportant la paix dans l’honneur. Je crois que c’est la paix pour notre temps… Retournez à la maison et dormez paisiblement. » (« My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honour. I believe it is peace for our time… Go home and get a nice quiet sleep. »).

De son côté, Édouard Daladier, président du Conseil français, amer et lucide, confie dans l’avion du retour à Alexis Léger, alias Saint-John Perse, secrétaire général du Quai d’Orsay : « Les cons ! Ah les cons ! S’ils savaient ce qui les attend… 11

- 15 mars 1939 : invasion par le Troisième Reich de la Bohême-Moravie, partie occidentale de la Tchécoslovaquie12.

- 23 août 1939 : signature du pacte de non-agression germano-soviétique, où les deux pays s’entendent notamment sur un partage de la

La bataille de France ou campagne de France désigne l’invasion des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France, par les forces du Troisième Reich, pendant la Seconde Guerre mondiale. L’offensive débute le 10 mai 1940, mettant fin à la « drôle de guerre ». Après la percée allemande de Sedan et une succession de reculs des armées britannique, française et belge, ponctuées par les batailles de la Dyle, de Gembloux, de Hannut, de la Lys et de Dunkerque, elle se termine par la retraite des troupes britanniques et la demande d’armistice du gouvernement français, qui est signé le , les militaires ayant refusé la capitulation.

Le territoire des quatre pays est alors occupé militairement selon différentes modalités : en France, une zone occupée par le Troisième Reich au Nord et à l’Ouest, une zone très réduite occupée par l’Italie dans le Sud-Est et une zone libre sous l’autorité du gouvernement de Vichy. Dans la zone nord de la France occupée, une zone dite « zone interdite » se compose des départements du Nord rattachés au gouvernement militaire de la Belgique occupée, sous les ordres du général von Falkenhausen, qui a tous les pouvoirs. Les cantons d’Eupen et de Malmedy, partie germanophone de la Belgique, à l’est du pays, devenus belges en 1919, sont annexés à l’Allemagne de facto ; il en est de même pour l’Alsace et le département de la Moselle ainsi que pour le Grand-duché de Luxembourg. Les Pays-Bas sont sous l’autorité d’un gouverneur issu du parti nazi, un gauleiter, qui dispose de tous les pouvoirs par délégation spéciale de Hitler. L‘ensemble de ces territoires n’est libéré par les offensives alliées qu’à partir de juin 1944 ; les derniers ne le seront qu’en mai 1945N 1.

Contexte géopolitique

[modifier | modifier le code]

- 18 juillet 1936 au 1er avril 19396 : la guerre d’Espagne. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain refuse d’aider le gouvernement républicain espagnol et le gouvernement de Léon Blum ne peut déroger aux accords de l’Entente cordiale franco-britannique7, ce qui permet au général Franco d’établir son emprise en Espagne, et à Hitler et Mussolini d’intervenir aux côtés des nationalistes et de tester leurs armes de guerre respectives. L’Union soviétique, quant à elle, soutient à partir d’ les républicains espagnols en vendant du matériel de guerre et en envoyant des formateurs militaires pour organiser leur résistance8,9 ;

- 30 septembre 1938 : les accords de Munich10 avalisent l’annexion des Sudètes à Hitler. Avant de signer cet accord, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain avait rencontré trois fois Hitler, sachant que le Royaume-Uni n’était pas suffisamment armé pour faire face aux ambitions du Troisième Reich et que les populations britannique et française ne voulaient pas d’une nouvelle guerre.

Lors de son retour à Londres, Chamberlain déclare : « Mes bons amis, pour la deuxième fois de notre histoire, un Premier ministre britannique revient d’Allemagne apportant la paix dans l’honneur. Je crois que c’est la paix pour notre temps… Retournez à la maison et dormez paisiblement. » (« My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honour. I believe it is peace for our time… Go home and get a nice quiet sleep. »).

De son côté, Édouard Daladier, président du Conseil français, amer et lucide, confie dans l’avion du retour à Alexis Léger, alias Saint-John Perse, secrétaire général du Quai d’Orsay : « Les cons ! Ah les cons ! S’ils savaient ce qui les attend… 11

- 15 mars 1939 : invasion par le Troisième Reich de la Bohême-Moravie, partie occidentale de la Tchécoslovaquie12.

- 23 août 1939 : signature du pacte de non-agression germano-soviétique, où les deux pays s’entendent notamment sur un partage de la